貝塚駅前のスッキリ整骨院です。

本日も朝から雨です。

お出かけの際には傘などお忘れないようにお出かけ下さい。

昨夜も少し肌寒い風が吹き込んでいましたが、少しずつ秋のお天気に変わりつつあります。

体調管理にはくれぐれも気をつけて過ごしましょう。

さて、今回は貝塚市半田からお越しの方についてお話しますね。

『子供が冷え性がきつくて、体温も35度ないときがある。子供の冷え性の原因ってどうやったら解消できますか?』

とのこと

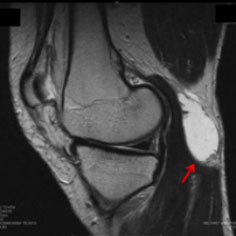

もともとお母さんが整形外科で腰椎椎間板ヘルニアと診断され、

『手術しか治らない』

と医師から言われ、手術だけはなんとかして避けたいとのことで来院されています。

ひどい坐骨神経痛による運動制限があり、定期的に身体のメンテナンスをされているため、なんとか手術は免れて過ごされている状態で2年ほど経過しています。

ですがこの2年の間で、娘さんが体調不良を起こしてご予約を何度か変更されることが度重なり、よくよく変更される理由を伺っていると、娘さんの体温が異常に低く35度あるかないかというほどの低体温のため、免疫力が弱くちょっとした気温の変動ですぐに風邪をひいてしまったり、また一度風邪をひくと回復するまでに数週間から数ヶ月もかかり、学校を休ませ、自宅で安静にさせていないといけないことが頻繁にあるとのこと。

最近、子供の冷え性・低体温症が増えているそうです

一般的に冷え性というのは、体温が36度以下となる低体温の状態を指します。

ですので、

『冷え性ちゃうねんけど低体温やねん』

とおっしゃる方もありますが、定義上では低体温である時点で冷え性であると言えます。

そもそも、人間は恒温動物と言って、体温を恒に保って大きな変動がないようにできていますが、常に一定で有り続けているわけでもなく、朝と夜とでは体温に差があります。

2~3歳頃から体温調節機能が備わってきて、体温は1日のうちで0.6~1.0度程度の変動をしながら推移するようになります。

普通は夜中の3時~6時あたりが最も低体温となり、血圧も呼吸も心拍数も最も低下します。

そして夕方の3時~6時あたりが最も高体温となり、血圧も呼吸も心拍数も最も上昇します。

このように一定のリズムを保ちながら体温は上がったり下がったりを繰り返しています。

ですが、低体温症に陥っている子どもは、この体温リズムが崩れてしまっており、朝6時を過ぎると徐々に体温が上昇するはずのものが低体温のままとなってしまっているのです。

体温が低いままだと、身体も脳も覚醒されず、まだ眠っている状態で活動しはじめるため、無気力でやる気が出ず、午前中の勉強や体育などの運動に集中できなかったりしてしまいます。

つまり身体のウォーミングアップができていない状態のままなんです。

当然、朝から食欲もないため朝食が喉を通らず、日中は運動量が不足し、体温調節機能は益々低下し、夜の眠りも浅くなり悪循環となります。

子どもの低体温には、睡眠・食事・運動といった基本的な生活習慣が大きく関係しているとのことです。

夜ふかしをして睡眠時間が短くなったり、朝起きる時間が寝坊気味で遅かったりするなど、夜型の睡眠サイクルになったりした状態ですと、自律神経の働きが適切に機能できなくなります。

現代の子どもの就寝時間は、午後10時過ぎという家庭が4割以上もあるそうです。

睡眠時間は大人の場合でも6~7時間程度は必要と言われていますが、小学生の場合はさらに9時間程度の睡眠時間が必要と言われています。

ですが就寝が午後10時を過ぎると、大人の場合はなんとか足りている睡眠時間であっても、子どもの場合は睡眠時間が不足するため、当然自律神経の働きは低下してしまいます。

子供の睡眠をはじめとした健康的な生活習慣とそのリズムについては、幼少期からの教育が大切です。

また、運動不足の原因には、自動車での送り迎え、ゲーム・テレビ・スマホなど室内での遊びの増加など、昔に比べて外で遊ぶことが少なくなっていることと、ライフスタイルそのものが昔に比べて夜型になってきていることが挙げられます。

子供の低体温症を解消するためには、生活リズムを整えて、体温調節をコントロールしている自律神経の働きを高めることがとても大切です。

生活リズムの改善には、早寝早起きが大切です。子どもの起床時間や朝食時間が遅い場合には、就寝時間を今よりも1時間早めにすることで、早起きを促し、、朝からしっかりと朝食を食べられるようになり、トイレに行く時間も確保できたりするため、自律神経の働きを高めることに繋がります。

情緒も安定化し、学校での対人関係も良くなることでしょう。

ここで自律神経の働きを高めるためには、以下の3つが大切となります。

➀外に出て、色々な環境に晒すことによって温度変化に対する適応力を身につけさせること

②公園やグラウンドなど、運動や遊びをしっかりとさせること

③運動を通じて血液循環が良くなり、体温を上げてあげたり、汗をかいて逆に体温を下げたりして、体温調節機能を活性化させること

また、上記3つを通じても解消されにくい低体温症の場合は、当院に設置している『遠赤外線サウナ』を定期的に利用することで体温を高め、体温調節機能を活性化させることも一つです。

お母さんが整体を受けている最中、向こう側で遠赤外線を利用している娘さん。

退屈しないようにいろいろ工夫はしていますが、こんな状況でもゲーム機器を使いながらの温熱。

せめて遠赤外線サウナを利用中は、ゲームとかせずに心をリラックスさせて汗をかくことに専念してもらいたいところですが、まだまだ小学生。

そこは多めに目をつぶります。

大人子ども問わず、

『普段あまり汗をかく機会がない』

『自律神経の働きがいまいち』

『夜勤など睡眠サイクルが不規則』

『冷え性や低体温が辛い』

『更年期障害がひどい』

というような方は、遠赤外線サウナはこの暑い夏場であってもオススメです。

072-432-6766

072-432-6766

メールでのご予約はコチラ

メールでのご予約はコチラ