貝塚駅前のスッキリ整骨院です。

先週土曜日は岸和田の花火大会でしたね。

梅雨が明け、夏祭りも本格的に始まり、夏の猛暑も本格的になってきました。

本日も大阪では35度近くまで気温も上昇するようですので、熱中症にはくれぐれも気をつけていきましょう。

今回は貝塚市木積からお越しの方についてお話しますね。

『以前から定期的に頭痛があり、あまりにもひどい時は寝込むほど痛くなるため、定期的に頭痛外来で頭痛薬をもらって飲み続けている』

とのこと。

頭痛外来へ通っているものの、これと言ったはっきりとした頭痛の原因も特定できず、病院と併用して当院で整体を定期的に受けて骨盤を調整して頭痛の出にくい身体作りを取り組んでもらっています。

診てみると、

右下肢が股関節から外旋している状態。

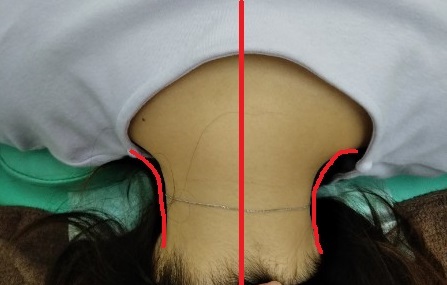

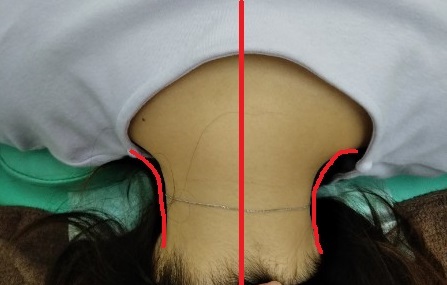

腹臥位で診てみると、

僧帽筋のカーブに左右差がある状態。

僧帽筋(そうぼうきん)とは、コレ

背中にある最も表層にある筋肉で、英語では『台形』を意味する言葉から由来しているそうで、日本語ではキリスト教の僧侶が被っている帽子にちなんでつけられたそうです。

この僧帽筋は後頭部から真ん中をまっすぐ通り、第7~12胸椎まで続き、鎖骨の外側1/3、肩峰、肩甲棘まで付いています。

働きとしては、肩甲骨を動かしたり、上腕骨を動かす際に使われます。

神経は2重支配を受けており、頸神経と脳神経の一部である副神経によって作用しています。

ここで、脳神経の一部が関与しているということは、脳の疲れつまりストレスを感じるとすぐさま肩こりや頭痛などの反応を起こす筋肉でもあります。

日常生活の中でストレスを感じる⇒ストレス状態で身体を使う⇒頚椎2番がズレる⇒脳への酸素供給量が現象する⇒頭痛を生じる

という流れで頭痛が起きているようでしたが、その第二頚椎を歪めてしまう土台となっているのが骨盤。

その骨盤に歪みを生じていると、股関節の左右差を生じるため、足の長さに左右差を生じたりするため、背骨は歪み頭を均等に支えきれず僧帽筋に左右差を生じるのです。

ですので、頭痛を解消していくためには、頚椎だけを整えても一時的に症状緩和に繋がったとしても土台である骨盤から整えて頚椎のズレを生じにくいようにすることが大切です。

072-432-6766

072-432-6766

メールでのご予約はコチラ

メールでのご予約はコチラ