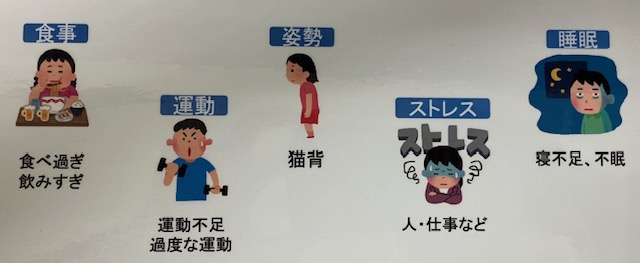

日々施術に携わっていると、色々な痛みや不調を訴えられる方がいらっしゃいますが、どの症状にも共通して言えることは、全て生活習慣が大いに関係しているということです。

そこで今回は貝塚市からお越しの方についてお話しますね。

『この前ガングリオンって言われて病院でメチャクチャ痛い注射で抜いてもらったけど、これももしかしてまたガングリオン?』

とのこと。

学生時代にテニスをしていて一度ガングリオンになって、そのときは痛みもなくただ膨らんだだけだったため、しばらく放っておいたらやがて膨らんでいたガングリオンは自然と消えてなくなり、痛みや違和感などは全く出なかったそうです。

そしてその後、数十年と経過して再度手首にガングリオンを発症されました。

学生時代に同じように手首が膨らんできたことを再発した際に思い出すほど、過去にガングリオンを患ったことすらお忘れになられていました。

再発したガングリオンも痛みなどはないとのことですが、手首に若干の違和感があり、今回は待てど暮らせど自然に消失することもなかなかなかったため、思い切って外科で医師に相談したところ、

『注射器で抜いたら簡単やから抜いてあげる』

とのことで注射器で中の脂肪組織を抜き取ってもらったとのこと。

その注射が痛くってとても我慢できるレベルではないとおっしゃっていたため、あまり痛いのでなければそのままもうしばらく経過観察でも良かったのかも知れません。

この方の当院に来院されるきっかけとなった主訴は『足底筋膜炎による足裏の痛み』

整形外科で足底筋膜炎と診断され、レントゲン状も明らかに骨棘が写っており、医師からは

『出ている骨が神経にあたっているから痛いんや、でもこんなところ骨出ているからって削って手術するもんちゃう』

と言われ、

『じゃあどうすればいいの?』

ということで、貝塚市にある整骨院で

『足の痛みをしっかりと原因から診てもらえて、毎回必ず院長が見てくれる整骨院』

を探されて当院に来院されました。

以前通われていた自宅近くの整骨院ではスタッフが毎回チェンジするとのことで、毎回毎回同じことをこちらが訴えても次回通ったらまた一から同じことを繰り返し言わないといけないのが億劫になってきて通院を途中で断念されてしまったそうです。

毎回必ず院長がみます

なぜなら、一人治療院だからです。

以前はスタッフいましたが、今は完全院長施術のみです。

足底筋膜炎に陥った原因が一体何なのか?そこを突き詰めていくと、体の重心バランスが崩れてしまい、上手く身体を中心で支えることができず、その結果足裏の一点にばかり負荷がかかり続けた結果痛みが出ていることが分かり、当院にて骨盤矯正を受けて3ヶ月ほどでようやく足裏の痛みは解消されました。

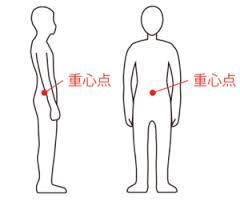

ちなみに重心の位置というのはここ↓

ちょうどおへその下あたりで、骨格で言うと第二仙椎。東洋医学的に言うと『臍下丹田』がこの重心にあたります。

足のトラブルに悩まされる方の多くは、この重心位置が前もしくは後ろに傾いている傾向にあります。

現在は足裏の痛みはほぼ解消されて過ごされているため、再発防止に努めてもらうために定期的に骨盤矯正によってメンテナンスに心掛けて頂いております。

ですが、仕事柄手をよく使う仕事をされているため、どうしても手の腱鞘炎になったり、今回のようにガングリオンを再発してしまったり、今度はさらに指先にまでガングリオンらしきものができていました。

指先を見てみると、

ガングリオンのできやすい部位は手のひらや手の甲などの手首付近や指先ですが、右手人差し指の第二関節にガングリオンのような組織が見られ、膨らんでいる状態となっていました。

ただし、痛みはなく膨らんでいることが気持ち悪いように感じる程度で、生活には支障もないため、今度こそ痛みや違和感など生活に支障をきたすようでなければ、そのまま経過観察で様子をみるように促しました。

ガングリオンのできる原因はまだ解明されておらず、正確な答えはまだわからないというのが医学的な見解だそうです。

ですが、当院に来院される方でガングリオンができる方に多い傾向としては、以下の点が挙げられます。

➀男性よりも女性に多く見られる

②30代~60代あたりの年齢層の来院が多い

③手をよく使うお仕事をされておられる

ですので、ガングリオンになる原因は未だ解明されていないとのことですが、

『比較的手をよく使われる女性に多い』

ような気がします。

名前がなんだか悪性っぽいような名前のため、早く手術でもしてこの膨らみを解消しないといけないように思われるかも知れませんが、痛みや違和感を感じなければまずはしばらく様子見で、膨隆が大きくなってきたり痛みや違和感が増してくるようであれば、注射によって中の脂肪組織を抜き取ってもらうことも一つの手段です。

ただし、今回は指先のためおそらく脂肪組織も手首に比べるとたいして溜まっていないでしょうから、まずは経過観察です。

そして仕事柄手をよく使うお仕事をされているため、せめて仕事中は手首にサポーターをすることで、手首にかかっている負荷を最小限にすることも一つの予防策でもありますし、そもそも手にばかり負担をかけてしまうような身体の使い方の癖をちょっとした動作から見直すことも予防の一つであります。

072-432-6766

072-432-6766

メールでのご予約はコチラ

メールでのご予約はコチラ